ハードディスク、光学ディスクの規格

ハードディスク、光学ディスクの規格

フロッピーディスク装置には、内蔵、外付け含め、特にコレといった規格がありませんでした。結果、PC-9801やFM TOWNS、X68000が主流だった頃は、内蔵、外付けともに各機種用の専用のドライブが必要でした。現在になってかろうじて外付けのフロッピーディスク装置はほぼUSB接続になりましたが、そもそも今現在外付けフロッピーディスク装置を必要とするのがPC/AT互換機ぐらいなので、いまさら規格化されてもあまり意味がなかったりします。PC-9801やFM

TOWNS等はとっくに終焉を迎えており、USB接続のFDD装置に対応したドライバーが出る事は望み薄です。

ところが、ハードディスクはわりと昔からインターフェイスが統一されており、SASI→SCSIに続き、外付けならUSB、内蔵ならIDEといったふうにわりと各社で共通のものが使えたりしました。なので、PC-9801とFM

TOWNSとX68000とMacintosh間でのデーターの移動に外付けハードディスクやMO装置が使われる事も多かったです。

SASI

ハードディスクのインターフェイスとして最初に(一番最初ではないかもしれない)作られた規格です。しかし、40MBまでしか扱えない、ハードディスクしか接続できない、最大2台までしか接続できないなど弱点も多く、この規格はあまり普及しませんでした。

東芝の初期のJ-3100GT、GT021A、GT041Aモデル等は、SASIをベースとした独自規格を採用していました。

SCSI

SASI規格の弱点を克服して、8GBまで扱える、CD-ROM、MO、スキャナー等も接続できる、最大8台まで接続できる等の改良を加えた規格です。

一言で「SCSI規格」といってもさまざまな種類/呼び名があります。さらに、別の呼び名が同じものをさす場合もあります。ここでは、呼び名をちょっと整理してみましょう。

| 呼び名 | 転送速度 | ピン数 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| SCSI | - | - | ナロー | 5MB/S | 50 |

| ワイド | 10MB/S | 68 | |||

| SCSI2 | Fast-SCSI | - | ナロー | 10MB/S | 50 |

| ワイド | 20MB/S | 68 | |||

| SCSI3 | Ultra-SCSI | - | ナロー | 20MB/S | 50 |

| ワイド | 40MB/S | 68 | |||

| SCSI4 | Ultra2-SCSI | - | 80MB/S | 68 | |

| Ultra3-SCSI | Ultra160-SCSI | 160MB/S | 68 | ||

| - | Ultra320-SCSI | 320MB/S | 68 | ||

SCSI2にはFast-SCSI、SCSI3にはUltraSCSIと別名がつけられていましたが、その後UltraSCSIが発展していゆきUltra2SCSI、Ultra3SCSIという名称で呼ばれるようになりましたが、その後さらにUltraの後が2とか3といった連番ではなく、転送速度(160/320)で呼ばれるようになりました。

SCSIにはワイドはナローという規格があり、それぞれSCSI2、SCSI3と規格のバージョンが進むにつれて転送速度が倍になっています。(つまり、SCSI2のワイドの規格は、SCSI3のナロー規格と同じ転送速度という事です。)

「SCSI4」というのは俗称で、SCSI3の次の規格という意味で一部で呼ばれていた名称です。ここでは、SCSI3の次世代の規格を示すものとして、便宜的にこう呼んでいますが、実際にはほぼUltraXXX-SCSIという名称で呼ばれていました。

この表からもわかるように、SCSI4以降からはナロー/ワイドの区別がありません。コネクターのピン数からもわかるように、SCSI4以降はすべてワイドに統一されたようです。

SCSI4以降の頃は、世の中コンシューマー系はほぼATA100/133が使われるようになり、SCSIが使われる事はありませんでした。その反面、サーバー専用という役目として、製造チェックを厳密にしたものが使われました。その分価格も非常に高価でしたが、24時間365日停止する事なく動作し続ける事が義務づけられたサーバー専用機という世界で使われていました。

たとえば、この例でいくと、1枚のSCSIカードに、ハードディスクとCD-ROMを内蔵させ、ハードディスクとスキャナーを外付けしています。このように、SCSI規格とは内蔵と外付けを同時に1枚のカードで行う事ができます。

ところで、両側にある「ターミネーター」って何でしょう?アーノルドシュワルツネッガーの事でしょうか??これは、「終端抵抗」といって、「ここから先には機器が接続されていません」という事をSCSIカードに教えるための部品です。これを、内蔵および外付けの終端となる機器につけます。

と、ここで「つけます」と言いましたが、最近では機器に内蔵されている場合がほとんどです。ターミネーターが内蔵されている機器を終端に取り付ける場合、ジャンパースイッチか、ディップスイッチなどで、「ターミネーターオン」に設定します。これで、ターミネーターを取り付けた事になります。

なお、SCSIカードに機器を内蔵しかしない場合、あるいは、外付けしかしない場合、カード上のターミネーターを「オン」にしなければなりません。しかし、最近ではほとんどカード上で自動判別するので、カード上でのターミネーターを気にする必要はほとんどなくなりました。

1枚のSCSIカードには、ユニークな(他の機器とかぶらない)ID番号をつける必要があります。そのため、SCSI機器には必ず、ID番号を設定する事になっています。ナローでは0~7、ワイドでは0~15を割り当てます。

ID番号の設定のしかたは、機器によってまちまちです。ジャンパだったり、ディップスイッチだったり、ロータリースイッチだったりします。これは、もう各機器ごとに説明書(や、ラベル)を読むしかありません。また、SCSIカード自身にもID番号を割り振る必要があります。大抵の場合、カード自身のIDは、「7」(ワイドでは「15」)に設定します。これは、カード自身のIDよりも大きいIDを他の機器に割り当てられない(ことが多い)ためです。

また、特に規則があるわけではないのですが、ハードディスクには「0」、MOやCD-ROMなどのリムーバブル機器には「1」、みたいな「一般的によくあるIDの割り振り方」があります。特に気にしなくても良いですが、一般的なIDの割り振り方にあわせておくと、機器を買った時にデフォルトのまま使う事ができて便利です。(ちなみに、ハードディスクは「ID0」、MOは「ID1」、スキャナーは「ID2以上」で出荷されている事が多い。)

SCSIで一番困るのが、コネクタの種類が多いという事です。ここでは、主なコネクタの種類を取り上げます。

D-Sub25ピン

![]()

主にMacintoshのSCSIポートとして採用された形状です。ケーブル幅は50本ですが、コネクタのピンは25本です。したがって、単純計算でも、転送速度は半分になってしまいます。そのため、転送速度が重視されない、ZIPディスク装置やスキャナーなどに使われる事が多いです。ちなみに、このD-Sub25ピンですが、PC-9801ユーザーにはシリアルポートと間違われ、PC/AT機ユーザーにはプリンターポートと間違われるという、悲運な運命を持つコネクタでもありました。

Macintoshと、PC/AT互換機用に作られたハードディスクやMOを接続する場合は、片方はD-Sub25ピン、片方はハーフピッチ50ピンというケーブルが必要でした。この場合、コネクタの形状は異なりますが、I/F、ハードディスクともにSCSI規格であれば使うことができました。

D-Sub50ピン

![]()

ケーブル幅と同じく50ピンを持つ、D-Subコネクタです。SCSI規格の前身の、SASI規格ではこのコネクタが使われてきました。頑丈に接続でき、コネクタの中では安定度抜群です。初期の外付けSCSIハードディスクにも多く採用されました。しかし、ハードディスクのスリム化に伴い、後にはほとんどこのコネクタを使う機器を見かけなくなりました。

D-Subハーフピッチ50ピン

![]()

別名、「くし型」。

D-Sub50ピンコネクタを、そのまま小さくしたような形状のコネクタです。PC/AT機用のSCSIカードでは元々この形状でしたし、今のほとんどのSCSIカードはこの形状になっていると思います。外付け機器に採用されたのは、PC/AT機のシェアがPC-9801のシェアを上回った頃かと思います。

アンフェノールハーフピッチ50ピン

![]()

別名「ベローズ型」。ここで「アンフェノール」とは、この形状を最初に採用したコネクターメーカーの名前であり、一般的にコネクターの形状を一意に示すものではありません。しかし、今ではこのような真ん中に「でっぱり」があって、その脇に接点がついたものを

”アンフェノールタイプ” と呼ぶ場合が多いです。

PC-9801シリーズで長年採用されてきたコネクタで、PC-9801用中心だった日本のSCSI機器界では、かなりの長期間この形状が採用されてきました。PC-9801のシェア(NX除く)が上回っていた頃は外付け機器もこの形状が多かったです。また、PC-9801でもPCIバス用のSCSIカードはくし型でした。(PCIバス用のカードはPC/AT互換機と共通で使えるものが多かったため。)

PC-9801にPC/AT互換機向けに作られたハードディスクや、逆にPC/AT互換機にPC-9801向けに作られたハードディスクを接続する場合、片方はくし型、片方はベローズ型というケーブルが必要でした。変換アダプターというものもありましたが、後ろが出っ張りすぎてコネクタがテコの原理で痛みやすいため、変換アダプターはあまり使われませんでした。

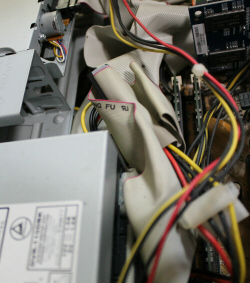

内蔵用フラットケーブル

よくIDEケーブルと間違われる、内蔵用ケーブルです。ただし、IDEケーブルは40ピンなのに対し、SCSIケーブルは50ピンです。ですので、間違えてもささりません。間違って、SCSI機器にIDEケーブルを挿そうとするとピンが折れますので、絶対にやらないでください・・・といいつつ、私はそれでSCSIカードのピンを1本折ってしまった事があります。

SCSIケーブルは、IDEケーブルと違って、長さ制限に余裕があるため、IDEケーブルと比較しても相当な長さを持つことができ、さらに途中に6個(合計で8個)コネクタがついているものもあります。反面、IDEケーブルよりも幅が広い上に長いため、ATXケースの中でも相当に大きいタワーでないと使えないか、たとえMicroATXで使えたとしても相当詰め込まないといけないという弱点もありました。

内蔵用フラットケーブル ワイドSCSI用

ワイドSCSIの機器を内蔵させるためのケーブルです。コネクタが68本ついています。フラットケーブルの密度も濃く、硬いので、あまり狭いスペースに詰め込まない方がいいと思います。

SCSIはしばらくハードディスクのインターフェイスとして主流でしたが、内蔵用機器としてIDEやATAPIが一般的になると、内蔵用としては一部のサーバー専用機を除き、ほぼ使われなくなりました。

外付けとしては、USBがまだ1.1だった頃は、USB1.1の転送速度の遅さから、まだSCSI接続のハードディスクやスキャナーが使われる事もありましたが、USBが2.0になってからは外付け機器としてもSCSIはほぼ使われなくなり、Windows7

64bitバージョンではSCSIは非対応となりました。

IDE

IDEは、内蔵専用の規格です。これは、接続にフラットケーブルを使用するためノイズの影響を受けやすく、ケーブルの長さに制限があったため、外付けにできなかったためです。しかし、生産コストの安さから、IDEができてから内蔵ハードディスクのインターフェイスとして主流になりました。

E-IDE

IDEには504Mバイトまでしか認識できない、2台までしか接続できない、ハードディスクしか接続できないという弱点があり、のちにIDEの弱点を克服したE-IDEという規格が登場しました。

ちなみに、E-IDEもIDEの一種であるため、「SCSIではない」という意味で、単にIDEと呼ぶ場合があります。(例:「このハードディスクはSCSIではなくIDEです」という文脈で使われた場合は、必ずしも旧IDE規格という意味ではない。)

ATAPI

E-IDEポートにハードディスク以外のものを接続するための規格です。主にCD-ROMやDVD-ROMで使われます。(他にも、MOドライブやZIPドライブがあります。)この場合、ATAPI専用のコネクタというものがあるわけではなく、E-IDEポートに接続したフラットケーブルの片方にハードディスク、片方にATAPIのCD-ROMドライブというふうに接続します。

プライマリとセカンダリ、マスターとスレーブ

マザーボードについているIDEコネクタには「プライマリ」と「セカンダリ」があります。 プライマリーとセカンダリーには、それぞれマスターとスレーブの2つの機器が接続でき、合計4つまでの機器を接続できる事になります。

図1 IDE接続の例 |

図1は、プライマリーコネクタにハードディスクを2台、セカンダリーコネクタにCD-ROMとSuperDiskドライブを接続した例です。必ずこうしなければならない、という規則はありませんが、ハードディスクと、CD-ROMのようなATAPI機器を同じケーブルに接続しない方が良いとされています。同じコネクタにハードディスクとCD-ROMを接続すると、ハードディスクの読み書き速度が落ちる場合や、最悪の場合、ハードディスクにOSをインストール中にフリーズしてしまったり、ハードディスクからOS自体起動しない場合があるからです。このような理由から、ハードディスクはプライマリのマスター、CD-ROMはセカンダリーのマスターに接続するのが一般的とされています。

IDE/ATAPI機器には、かならず「マスター/スレーブ」を切り替えて使うようになっています。(ちなみに、プライマリーとセカンダリーは切り替える必要はありません。)同じケーブル上に、プライマリーが2つ、あるいはセカンダリーが2つ存在していると、機器が動作しないばかりか、最悪の場合機器を破損させてしまう事もあるので、必ずマスターとスレーブは切り替えねばなりません。

では、どうやって切り替えるか、というと、たいていのIDE/ATAPI機器にはジャンパースイッチがついていて、ここで切り替えられるようになっています。

しかしながら、どのジャンパーをどこに切り替えると、どうなるのか、は機器によって違います。機器の説明書をよく読んでください。どうしてもわからない場合は、以下の方法で調べます。

(1)メルコやI-Oデーターなどのリテール品は、マニュアルに切り替え方法が書いてあります。

(2)大抵は機器のラベルにジャンパーの切り替え方法が載っています。

(3)日立、Seagate、Maxtor、ウェスタンデジタルなど、ドライブメーカーのホームページ(特に英語版のページ)に行けば、たいていそのドライブの仕様が掲載されており、ジャンパースイッチの切り替え方法が載っています。機器の型番でサイト内検索などをかけると見つかる事が多いようです。

(4)以上の方法がすべてダメなら、とりあえず1台だけつないでみて、BIOSメニューを見ます。その機器はそのまま切り替えずに、他の機器の方で切り替えます。

なお、「マスター」「スレーブ」の他にも「ケーブルセレクト」というモードもついています。ケーブルセレクトにすると、フラットケーブルの端につなぐとマスター、中央に繋ぐとスレーブと認識されます(80芯ケーブルの場合)。バルクのドライブの工場出荷時の設定は大抵こちらになっています。しかし、筆者の経験上ケーブルセレクトではドライブがうまく認識された事がないので、マスター/スレーブはジャンパで設定するようにしましょう。

ここでは、ケーブル選択の注意点をまとめてみました。

旧IDEケーブル

まだIDEという規格ができてすぐの頃に使われていたケーブルで、でっぱりもなければ、穴もつまってません。この場合、逆さしの心配があります。ケーブルを逆にさしてしまうと、HDDならアクセスランプがつきっぱなしになります。当然、読み書きできませんし、認識すらしません。

しかしながら、古いIDE規格のマザーボードや、古いサウンドカード上に搭載されたATAPIコネクタはピンが40本全部あって、穴がつまってるケーブルが使えないものがあり、この場合、旧型のケーブルを使うしかありません。

この場合、

このように、マザーボード側や、IDE/ATAPI機器側に、かならず「へっこみ」がついていますので、この「へっこみ」と、ケーブルの「ミゾ」が同じ側になるように、ケーブルをさします。

IDEケーブルは非常にデリケートで、少しの衝撃でも、すぐに折れたり曲がったりしてしまいます。筆者も実は何度もやってしまいました。そうならないためにも、ケーブルを挿す場合は、まっすぐ上からさす。(斜めから力を加えない)。抜く場合も、斜めから力を加えず、かならず自分の腕の動きとコネクタが、まっすぐ力が加わるような向きで作業してください。

また、少しでも違和感を感じたら、力を入れて強引にさしてはいけません。ピンが曲がってしまいます。1本でも曲がったり、折れたりしてしまうと、そのIDE機器やマザーボードは使えなくなり、金額的にもかなりのダメージを負ってしまいます。

40芯ケーブル

ATA33という規格ができた頃に使われていたケーブルで、40ピンのうち、1つの穴がつまっています。この場合、逆挿しの心配がありませんが、逆に言えば向きを間違えているのに強引に入れようとするとピンが折れてしまうので、方向はよく確認してからさしてください。

80芯ケーブル

一方のコネクタは青くなっています。青い方はマザーボードに接続します。

ATA66以上の転送速度を要求する機器には、80芯ケーブルが必要になります。従来の40芯ケーブルでは、下位互換があって使えなくもないのですが、ATA33の転送速度になってしまいます。

束線型80芯ケーブル

パラレルIDEの、「ケーブルが太くて作業がやりづらい」「ケースの中のスペースを大幅に専有してしまう」という弱点を改良したケーブルで、80本の線を1本にまとめています。ケースのスペースの専有が少なく、スリム型ケースでは重宝します。

ただし、筆者の経験上、このタイプはリードエラーなどのトラブルが発生する事が多いため、なるべく使わないようにしています。

IDEの呼び名

IDEの規格の呼び名はさまざまあり、昔からパソコンに触れた人でないと、色々な言い方があって混乱すると思います。そこで、IDEの呼び名をまとめてみました。

| パラレルATA | IDE | 旧IDE | |

| E-IDE | ATAPI | ||

| ATA33 | |||

| ATA66 | |||

| ATA100 | |||

| ATA133 | |||

「パラレルATA」は、「シリアルATA」という規格が誕生した後で、「シリアルATAじゃないATA」という意味でつけられた名前です。したがって、パラレルATAといえばIDEの事だと思って特に問題はないと思います。(多分)

また、E-IDEもIDEの一種なので、「SCSIではない」という意味で、ATA100やATA133のものに対しても「IDE」という言葉が使われる場合があります。

IDE接続はあくまでフラットケーブルを使うので、ノイズに弱い、内蔵しかできない、配線がやりづらい、転送速度に限界がある、等の弱点があります。そこで、IDE接続の弱点を克服した「シリアルATA」という規格が誕生しました。

シリアルATA

橋の手前に「ハードディスク国」があります。ここで、橋の向こう側にある「メモリ国」に荷物をたくさん運ばなければならないとします。

そこで、ある人は考えました。橋をいっぱい増やして人をたくさん雇って一度に多くの荷物を運べば、すぐに荷物を向こう側に運べるのではないか、と。

これがパラレルATAです。

しかし、これには弱点がいくつかあります。まず、橋をたくさん架けるスペースが必要であるという事。実際、フラットケーブルはスリム型パソコンでは非常に邪魔で、よっぽど詰め込まないとスリム型ケースに収まらなかったりします。

弱点はまだあります。全部のデーターは順番通りに並んでないといけないのに、人によって運ぶ速度に差があると、一番遅い人に合わせないといけなくなる事です。たとえば、3A

3B 6F 7D 8E 90 というデーターがあるとします。これをハードディスクから読み出すと、3A 90 6F 3B 7D 8E になってしまったら困るのです。なので、他の人は一番遅い人に合わせないといけないし、最悪、橋の向こうでちゃんと順番通りに並べ直す必要があるのです。また、橋の長さは長ければ長い程順番が狂う可能性があり、そのため橋の長さには限界があるのです。

そこで、ある人が考え方を変えました。橋は1本だけにして、運ぶ人も一人にして、そのかわり、ものすごく足の速い人一人にすれば良いのではないか?と。

そこで、今まで荷物を運ばせていた「DMAコントローラ氏」をクビにして、「CPU氏」に全ての荷物を運ばせる事にしました。するとどうでしょう?全部の荷物をCPU氏が1本の橋を使ってものすごく高速に運ぶじゃありませんか。

もう、橋の長さを気にする必要も、届いた荷物を順番通りに並べ直す必要もありません。

というわけで、現在(2017年現在)では、ハードディスクや光学ドライブのインターフェイスはシリアルATAが主流になりました。この規格が主流になった理由の1つに、CPUの性能が格段にアップした事があげられます。

実際、ペンティアム2や3の頃は、PIO転送よりDMA転送の方が、「速い」「CPUに負荷がかからなくて良い」「サーバー向け」など色々言われてましたが、現在ではCPUが4コア8コアは当たり前!(©ビックカメラ)になっており、なにもDMAコントローラーを別に用意する必要もなくなってしまったのです。

パラレルATAはケーブル長が45.7cmまでだったのですが、シリアルATAはケーブルの長さが1mまで使う事ができ、またパラレルATAでは不可能だった外付けをする事も可能になりました。(外付けの場合、ケーブル長は2mまでです)

シリアルATAの機器の接続は、パラレルATAと比べて非常に簡単です。マスター/スレーブを気にする必要もなければ、ジャンパの切り替えも必要ありません。マザーボードの開いてるポートに繋ぐだけです。

SATAには、転送速度に3Gと6Gがある事に注意。全てのポートが3Gや6Gなら問題はないのですが、6Gのポートが1つしかない場合は、そこにSSDを接続しましょう。というのも、SSDはアクセスが高速のため、もっとも転送速度の速い6Gのポートに接続する事で、SSDの性能を最も発揮できるようになるためです。

SSDのケーブルは、パラレルATAのフラットケーブルに比べて細いため、非常に扱いやすいのですが、反面、初期のものは非常に抜けやすいので注意が必要です。

どうしてもコネクタがユルユルで困るという場合は、ストッパー付きのケーブルを買いましょう。

シリアルATAの転送速度

シリアルATAが登場した後、さらに転送速度を速くしたSATA2、SATA3という規格が登場しました。

| 名前 | 転送速度 |

| SATA | 1.5GB/s |

| SATA2 | 3GB/s |

| SATA3 | 6GB/s |

いくら転送速度を速くしても、実際にはハードディスクの読み書きがそんなに速くないため、体感的にはラレルATAとほとんど変わりません。しかし、SSDを使う場合はパラレルとシリアルで体感的に速度が大きく変わります。SSDをパラレルATAやSATA(2未満)で使うと、せっかくSSDを使っているのに、体感的にハードディスクとあまり変わらない事があります。

したがって、SSDを使うのであれば、SATA2、できればSATA3のポートに接続するのが良いでしょう。

このページの先頭へ

このページの先頭へ